2014年10月24日

議第260号などをめぐる議論①

先だっての教育福祉委員会で行った子どもたちの保育などをめぐる議論を紹介します。

1,幼保連携型認定こども園の職員配置や保育時間について、私は保育時間も職員配置もばらばらな状況でどう集団としての保育をすすめるのかと質しました。

当局は「2号(保育必要時3~5才)・1号(幼稚園対象3~5才)・保育と教育を提供するところは、一体的に提供していく。教育の方は早く帰られるが、その後の保育の部分は保育の基準で運用される」。「幼児に対して8時間の教育を行うと言うことはそもそも8時間は年齢的に無理。(教育標準時間は)4時間以上に法令上はおおむね4時間となっており、多少のばすことは禁じられている訳ではないが、おおむね4時間が適当ではないか」と答弁しました。

保育とは何か、教育とは何かの大前提の論議の不足を感じました。就学前のこともたちの保育の中には教育も含まれています。幼稚園の中での学びが8時間びっちりのお勉強とは異なるというのは言うまでもありません。1日という一定の生活時間の中で、発達保障をトータルに取り組むことが大事だと思います。

2,小規模保育・家庭的保育は国家資格保育士の配置での実施を求めました。

当局は「もちろん全部の事業所に保育士という考え方も出てくるが、量の確保ができるのか懸念される」「国の方で最低基準と言われているので、この基準さえ満たせばよいとは思っていない。更に高めていくという気持ちで我々も指導していく」「保護者への情報開示で事業者を選んでいただく。国基準以上の給付単価には入っていないので財源は京都市としての支援も必要となってくることも勘案して今回のことを決めた」と答弁。専門性の担保のある保育の必要性とそれを高める指導がいることは認めました。

3,幼保連携型認定こども園・家庭的保育・小規模保育の設備について、1階を原則とし、2階までとすることを求めました。

当局は「当然私どもも保育室は1階が原則と考える。2,3階ではハードルを高くしている」としつつ、避難階段等の設備の安全性については「国の方で何度も専門家が議論して出てきたもの。それより高い基準を設けるかという判断はなかなか難しかった」と答弁しました。

市としてこの設備があれば子どもたちの安全は守れると決めるというのが今回の条例であり、国が大丈夫としているからということではなく、市としての判断が必要ではないでしょうか。実態をつかみ議論し、安全性を担保していく必要があります。

4,幼保連携型認定こども園・小規模保育・家庭的保育の給食について自園調理を求めました。

当局は「事前の相談の中できちんと自園調理を推奨していくが、100%基準としてしまうと移行が困難になっていくことも考えられるので、国基準通りとしている。決して搬入を推奨しているわけではない。基本は自園調理が基本と考えている」と答えました。前項の安全設備についてもそうですが、広く市場開放を行うことが新制度の目的であり、新規参入の様々な動きが想定されるからこそ、子どもたちの安全と発達を保障するルールが必要だと思います。

1,幼保連携型認定こども園の職員配置や保育時間について、私は保育時間も職員配置もばらばらな状況でどう集団としての保育をすすめるのかと質しました。

当局は「2号(保育必要時3~5才)・1号(幼稚園対象3~5才)・保育と教育を提供するところは、一体的に提供していく。教育の方は早く帰られるが、その後の保育の部分は保育の基準で運用される」。「幼児に対して8時間の教育を行うと言うことはそもそも8時間は年齢的に無理。(教育標準時間は)4時間以上に法令上はおおむね4時間となっており、多少のばすことは禁じられている訳ではないが、おおむね4時間が適当ではないか」と答弁しました。

保育とは何か、教育とは何かの大前提の論議の不足を感じました。就学前のこともたちの保育の中には教育も含まれています。幼稚園の中での学びが8時間びっちりのお勉強とは異なるというのは言うまでもありません。1日という一定の生活時間の中で、発達保障をトータルに取り組むことが大事だと思います。

2,小規模保育・家庭的保育は国家資格保育士の配置での実施を求めました。

当局は「もちろん全部の事業所に保育士という考え方も出てくるが、量の確保ができるのか懸念される」「国の方で最低基準と言われているので、この基準さえ満たせばよいとは思っていない。更に高めていくという気持ちで我々も指導していく」「保護者への情報開示で事業者を選んでいただく。国基準以上の給付単価には入っていないので財源は京都市としての支援も必要となってくることも勘案して今回のことを決めた」と答弁。専門性の担保のある保育の必要性とそれを高める指導がいることは認めました。

3,幼保連携型認定こども園・家庭的保育・小規模保育の設備について、1階を原則とし、2階までとすることを求めました。

当局は「当然私どもも保育室は1階が原則と考える。2,3階ではハードルを高くしている」としつつ、避難階段等の設備の安全性については「国の方で何度も専門家が議論して出てきたもの。それより高い基準を設けるかという判断はなかなか難しかった」と答弁しました。

市としてこの設備があれば子どもたちの安全は守れると決めるというのが今回の条例であり、国が大丈夫としているからということではなく、市としての判断が必要ではないでしょうか。実態をつかみ議論し、安全性を担保していく必要があります。

4,幼保連携型認定こども園・小規模保育・家庭的保育の給食について自園調理を求めました。

当局は「事前の相談の中できちんと自園調理を推奨していくが、100%基準としてしまうと移行が困難になっていくことも考えられるので、国基準通りとしている。決して搬入を推奨しているわけではない。基本は自園調理が基本と考えている」と答えました。前項の安全設備についてもそうですが、広く市場開放を行うことが新制度の目的であり、新規参入の様々な動きが想定されるからこそ、子どもたちの安全と発達を保障するルールが必要だと思います。

京都市 保育所の弟妹入所問題改善へ

5月市会終わる

選挙結果を反映した議会三役の選出を申し入れ

2月市会終了。閉会本会議保育請願否決に反対する討論にたちました。

市長総括質疑~官製ワーキングプアをなくせ!

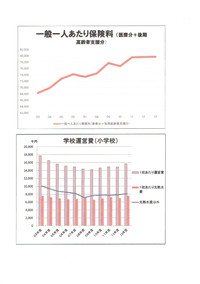

京都市国民健康保険料引き下げへ~団長談話発表

5月市会終わる

選挙結果を反映した議会三役の選出を申し入れ

2月市会終了。閉会本会議保育請願否決に反対する討論にたちました。

市長総括質疑~官製ワーキングプアをなくせ!

京都市国民健康保険料引き下げへ~団長談話発表

category:市議会